首先,这也算是一篇怀旧文。

其次,我相信教科书上的食物描述,是不少人的美食启蒙。

想当年笔者还是学生的时候,每当看到课本中有关于食物的文字描写,总是让人垂涎欲滴。

而这篇文章将盘点这些年课本中出现的美食片段,帮助大家回忆起学生时代“诱惑”自己的美食记忆。

新凤霞·《万年牢》

早晨起来,父亲去市上买来红果、海棠、山药、红小豆等,先把这些东西洗干净。红果、海棠去了把儿和尾,有一点儿掉皮损伤的都要挑出来,选出上好的在阳光下晾晒。青丝、玫瑰也是要上等的。蘸糖葫芦必须用冰糖,绵白糖不行,蘸出来不亮。煮糖用铜锅,铁锅煮出的糖发黑。

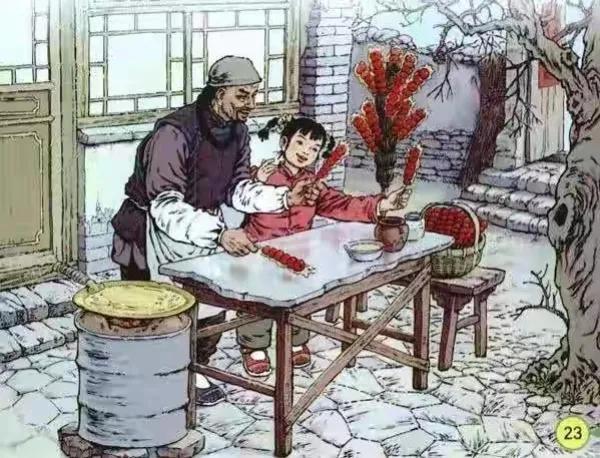

小时候,我给父亲当帮手,把炉火闷好,再把一块大理石板洗擦干净,擦上油备用。串糖葫芦的竹签,由我一根根削好、洗净、晾干,然后一捆捆放在父亲手边。父亲把糖煮开,等能拉出丝来,火候就算到家了。父亲把锅端下来,放在备好的架子上,我在一边往父亲手里递串好的葫芦,父亲接过来在糖锅里滚蘸,蘸好了一手递给我,一手接过我递过去的没蘸的。我的节奏掌握得正好,一点儿不耽误,父亲很高兴。

父亲教我在石板上甩出“糖风”来,那是在糖葫芦尖上薄薄的一片糖。过年的糖葫芦,要甩出长长的糖风。父亲甩的可漂亮了,好像聚宝盆上的光圈。父亲说:“我的糖葫芦糖蘸得均匀,越薄越见功夫,吃一口让人叫好,蘸出的糖葫芦不怕冷不怕热不怕潮,这叫万年牢。”

以前光是看语文教科书里的插图,就对冰糖葫芦馋的不行,而文字的描述让人直流口水了!

直到长大之后,吃了几次冰糖葫芦,但怎么也尝不出当年想象里的味道。

《万年牢》插图

鲁迅·《社戏》

我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船,几个到后舱去生火,年幼的和我都剥豆。不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。吃完豆,又开船,一面洗器具,豆荚豆壳全抛在河水里,什么痕迹也没有了。

这篇课文最让学生时代的笔者印象深刻的还是有关吃的方面。

迅哥儿和朋友一起去看完社戏回家,半路经过种植罗汉豆的田地,一行人在阿发家和六一公公田里各偷了一大捧豆子。然后,大家一起将罗汉豆做熟吃掉,收拾好家伙事儿。

至于罗汉豆的味道,迅哥儿没写,只是说:我实在再没有吃到那夜似的好豆,也不再看到那夜似的好戏了”。

也有可能,豆是普通的蚕豆,戏也是寻常的社戏。只是那夜的经历,那夜的心境,那夜的小伙伴们……再也遇到不了。

施耐庵·《武松打虎》

只见店主人把三只碗,一双箸,一碟热菜,放在武松面前,满满筛一碗酒来。武松拿起碗一饮而尽,叫道:“这酒好生有气力!主人家,有饱肚的,买些吃酒。”

酒家道:“只有熟牛肉。”武松道:“好的切二三斤来吃酒。”店家去里面切出二斤熟牛肉,做一大盘子,将来放在武松面前;随即再筛一碗酒。武松吃了道:“好酒!”又筛下一碗。

这篇文章给笔者的初印象不是武松如何与凶恶的老虎搏杀。

而是他在景阳冈上的路边酒肆内,连喝了18碗村酒,吃了4斤熟牛肉的豪迈,着实是让人印象深刻。

还有《鲁提辖拳打镇关西》、《林教头风雪山神庙》,这几个选入课本的章节无一例外都有酒和肉。

《水浒传》截图

鲁迅·《孔乙己》

做工的人,傍午傍晚散了工,每花四文铜钱,买一碗酒,——这是二十多年前的事,现在每碗要涨到十文,——靠柜外站着,热热的喝了休息;倘肯多花一文,便可以买一碟盐煮笋,或者茴香豆,做下酒物了,如果出到十几文,那就能买一样荤菜,但这些顾客,多是短衣帮,大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里,要酒要菜,慢慢地坐喝。

这篇课文让大部分人知道了“茴”字有四种写法,还有“脱不下的长衫”梗。

不过笔者最感兴趣的还是有关于吃的描述,比如咸亨酒店的酒、盐煮笋和茴香豆。

贫困潦倒的孔乙己在咸亨酒店花上九文钱就可以要到两碗温酒和一碟茴香豆,慢慢地站着喝,既惬意又解乏。

网络配图

萧乾·《吆喝》

“馄饨喂——开锅!”这是特别给开夜车的或赌家们备下的夜宵,就像南方的汤圆。在北京,都说“剃头的挑子,一头热。”其实,馄饨挑子也一样。一头儿是一串小抽屉,里头放着各种半制成的原料:皮儿、馅儿和佐料儿,另一头是一口汤锅。火门一打,锅里的水就沸腾起来。馄饨不但当面煮,还讲究现吃现包。讲究皮要薄,馅儿要大。

萧乾的《吆喝》,感觉这是从小学到高中的所有语文课本里出现美食最多的一篇课文。雪花酪、大米粥、油炸果、馄饨、硬面饽饽、烤白薯、荷叶糕、冰糖葫芦……

当时学到这篇课文的时候,好多学生都觉得光看文字都能看饿了。

网络配图

康斯坦丁·《大森林的主人》

“我们做晚饭吧。”他说。他把火堆移到一边,用刀子在刚才烧火的地上挖了个洞。我把松鸡拔了毛,掏了内脏。猎人又找来几片大树叶,把松鸡裹好,放进洞里,盖上薄薄的一层土,然后在上面又烧起一堆火。

等我们把衣服烘干,松鸡也烧好了,扒开洞,就闻到一股香味。我们俩大吃起来,我觉得从来没吃过这么鲜美的东西。

以前看这篇文章的时候,感觉这不就是我们的叫花鸡或者是窑鸡的做法吗?

不过,学生时代的我们应该都没注意到,这个没放任何调料的烤松鸡,确定能好吃得了?

课文插图

刘绍棠·《榆钱饭》

杨芽儿摘嫩了,浸到开水锅里烫一烫会化成一锅黄汤绿水,吃不到嘴里;摘老了,又苦又涩,难以下咽。只有不老不嫩的才能吃,摘下来清水洗净,开水锅里烫个翻身儿,笊篱捞上来挤干了水,拌上虾皮和生酱作馅,用玉米面羼合榆皮面擀薄皮儿,包大馅儿团子吃。可这也省不了多少粮食。柳叶不能做馅儿,采下来也是洗净开水捞,拌上生酱小葱当菜吃,却又更费饽饽。

不得不说作者真的是一个写作好手,通过简单的文字描述,直接让一个没吃过的人感受到新鲜杨芽儿团子的味道。

虽然说这是穷苦年代,农民吃不饱饭拿来哄饱肚皮的玩意,但这也抵挡不了当时一群充满想象力和好奇心的“吃货”学生对野菜团子的渴望。

网络配图

马克吐温·《百万英镑》

亨利·亚当斯:我要一些火腿和鸡蛋,一大块上好的炸牛排,再加上所有的配菜,浇上浓汁。

餐厅侍应:这得花上不少钱。

亨利·亚当斯:我知道,再来一大杯冰镇啤酒。

这是高中英语课本里三人对话的后续内容,出自电影《百万英镑》。

笔者想是不是绝大部分的英语老师在学到这篇课文时,都会在英语课堂上给学生播放一遍电影《百万英镑》。

这部电影最吸引笔者的内容是男主角在餐厅吃的午餐。

两份火腿鸡蛋,两份上好的炸牛排套餐,加上松糕、奶酪、咖啡和两杯大杯的冰镇啤酒,总共花了三先令零十便士。

当男主角拿出一百万英镑结账时,餐厅老板被吓到目瞪口呆。餐馆里众人的态度由刚开始的轻视不屑到卑躬屈膝的转变,向我们充分展示了什么是市侩形象。

《百万英镑》剧照

除此之外,还有许地山的落花生、沈从文的腊八粥、杨朔的荔枝蜜、穷渔夫的黑面包和鱼、朱自清父亲的橘子、傻二哥的药糖、汪曾祺的高邮咸鸭蛋、老红军班长的鱼汤、莫泊桑的牡蛎等等。

大家还记得以前的课本里提到过哪些令你印象深刻的食物呢?